por R. G. Wittener

El mayordomo Cesus sabe cómo manejar la vara de olivo con una precisión extraordinaria.

Zas.

Es capaz de aplicar la misma fuerza en cada golpe de manera continuada.

Zas.

Midiendo con exactitud el esfuerzo para no agotarse en medio del castigo.

Zas.

Aneya aprieta los dientes, mantiene los ojos cerrados y se aferra al poste de madera como un mendigo al último mendrugo.

Zas.

La vara la golpea de nuevo la espalda, haciendo mella en su piel sin perder el compás. El mayordomo Cesus es un experto en infringir castigos, sin duda.

Zas.

Aneya, a pesar de levantar poco más de un metro del suelo, ya es especialista en dolor. Y en tener hambre.

Zas.

—Hemos terminado. Incorpórate.

Ella asiente, afloja sus dedos lívidos del poste y hace todo lo posible por enderezarse sin llorar. No lo consigue.

—Espero que hayas aprendido la lección. Ponte la camisola.

El mayordomo Cesus se aparta y le entrega al señor Ardon la vara tras limpiarla con un pañuelo. El dueño de Aneya acepta el instrumento de castigo entre sus dedos oscuros y se vuelve hacia la joven elfa que ha estado observando junto a él todo el proceso.

—¿Satisfecha, Auralla?

La hija del señor Ardon sonríe en dirección a Aneya, mostrándoles sus incisivos, para luego hacer un mohín a su padre.

—Esa cosa torpe ha arruinado mis planes para la fiesta, y solo le has aplicado veinte golpes de vara.

—Ya hemos tenido que sustituir a tres siervas porque te ofendieron —le replica el señor Ardon en tono concilliador, acariciándola los cabellos cobrizos—. No podemos permitirnos una nueva ahora mismo.

—Me habría gustado servírsela a mis invitados.

—No sacaríamos gran cosa de ella. Es puro hueso. Y no hay tiempo para que Nala pueda preparar un guiso.

Auralla deja escapar un bufido y se acerca a la dolorida Aneya, sus pupilas grises en la niña humana que se ha mantenido erguida todo el rato. Como un gato acechando a un ratón.

—Vete a la cocina. O a las caballerizas. A cualquier sitio donde no te vea ni me molestes. O dejo que mis amigos te usen de diana —le susurra, sin llegar a acercarse demasiado para evitar que su vestido de fiesta toque la piel de la sirvienta.

Aneya asiente de nuevo, agacha la cabeza y se encamina de inmediato al patio de caballerizas deseando llegar al abrevadero; a la única fuente de agua que les está permitida a los humanos en la casa del señor Ardon, mientras por sus mejillas resbalan gruesos goterones tibios, producto del dolor y de la furia que siente contra ella misma. ¡Qué estúpida ha sido! Debería haber corrido hasta la tienda de frutas de Sobi Red sin pararse por el camino, comprar las bayas de perlaverde que Nala le había encargado y volver a la carrera. Eso debería de haber hecho. Pero al llegar al puesto de Nus Niata había visto al viejo Loedran trabajando y no pudo resistirse al encanto de ver cómo manejaba la arcilla.

Según le han contado, Nis Nuata cegó a Loadren después de que intentara escaparse por segunda vez. Otros decían que lo castigó así por decorar las vasijas de un alto dignatario con escenas blasfemas. Pinturas de hombres enfrentándose a los elfos. Fuese cual fuese la verdadera razón, le había costado los ojos al viejo Pies Veloces, aunque no menguó su talento para dar forma al barro. A Aneya le fascinaba la manera en que los pegotes de material se doblegaban a la voluntad de aquellos dedos siempre teñidos de color pardo. Así que le había observado mientras hacía crecer una esbelta vasija para el vino, a la que siguió un cuenco de paredes tan sutiles que la luz del sol intentaba atravesarlas; en ese momento el templo de Atramaxma hizo sonar su campana para llamar al rezo a los fieles y, al caer en la cuenta del tiempo que había perdido, salió rauda hacia el establecimiento de Sobi Red. Demasiado tarde.

—¿Te han hecho mucho daño?

Elian asoma a la entrada de las caballerizas con el rostro descompuesto. Su hermano se estruja las manos una y otra vez, cubierto por briznas de heno de cintura a cabeza.

—Veinte golpes de vara —gimotea ella, sin detener sus pasos; la vista fija en el abrevadero. Se aúpa a uno de los muretes en cuanto llega, tira de la camisola para desnudar la espalda y se echa un poco de agua retorciéndose de dolor.

—Aguara. Yo te ayudo. Ponte aquí, junto al caño.

Elian agarra la manivela de la bomba y comienza a accionarla a ritmo lento, de modo que un hilo de agua se va derramando sobre la piel enrojecida y moteada de sangre de Aneya. Toda ella tensa, de los pies a la cabeza, con la mandíbula cerrada. Cuando abre los ojos ve de refilón la mueca en los labios de su hermano y le alarga una mano que él estrecha de inmediato.

—Si la dama Auralla sigue enfadándose contigo… —Le aprieta la mano con más fuerza.

—La próxima vez seré más cuidadosa. No me distraeré.

—Ya es la tercera vez que hace que te castiguen. Y solo puedo pensar en lo que le pasó a Farana.

La simple mención de ese nombre evoca en la memoria de Aneya una cascada de imágenes horrorosas.

—No es justo que la dejen tratarnos así. A Veces me gustaría coger la bandeja y tirársela por la cabeza.

—Y entonces te haría azotar hasta la muerte. O algo peor. —Elian se acerca un poco más sin dejar de accionar la manivela—. Vámonos de aquí. Podemos intentarlo. Nadie se daría cuenta si nos escondemos entre los fardos del carruaje la próxima vez que el señor Ardon salga de viaje.

Aneya lanza un resoplido entre dientes.

—¿Irnos? ¿Adónde?

—A Gornadia. Padre siempre decía que la tribu escapó hacia allí. A las praderas. —Su hermano le habla, pero mira hacia el infinito con embeleso—. O podemos buscar refugio en las montañas. En tierras de enanos.

—Yo no quiero huir. Los Pies Veloces pertenecemos a estos valles. No deberíamos marcharnos, sino quedarnos. Como hizo padre.

Sus últimas palabras escapan temblorosas de entre los labios y, antes de poder decir nada más, una sombra se cierne tras ellos.

—Anda, muchacho, acércate a la orilla del río y tráete una docena de tallos de cola de destrero. Y un poco de miel de esos paneles que tú conoces.

Los dos hermanos se giran hacia Lenjar, el maestro de caballerizas, que se detiene junto a Aneya y comienza a inspeccionar las heridas con sus manos callosas. Provocando que se encoja de dolor al palparle la espalda, a pesar de hacerlo con cuidado.

—Lo mejor será cortar para que la sangre salga, o te puede causar más daño después —mientras habla desenfunda un pequeño cuchillo y lo lava en el abrevadero, antes de volverse hacia Elian—. ¿Qué haces aquí todavía, muchacho? ¿No has oído lo que te he dicho? —Y, tomándole del hombro, le hace girarse hacia las puertas que dan al exterior.

—Cola de destrero y miel. Sí. Voy a por ello, Lenjar.

Al tiempo que su hermano echa a correr, siente la punta del cuchillo clavándose en su carne. Pequeños pinchazos acompañados por la cálida sensación de la sangre bajándole por la espalda.

—Gracias —masculla.

—Esto no te servirá de nada si no aprendes a esquivar a la dama Auralla, niña. Aprovecha que ya no necesita una compañera de juegos. Quédate en la cocina y procura mantenerte tan lejos de ella como puedas —la voz del nervudo Cabeza Grande no admite discusión, aunque Aneya percibe un ligero tinte de congoja en el padre de Farana—. Y no vuelvas a hacer mal un recado que te haya pedido ella, o que la pueda molestar.

La punta del cuchillo se clava tres veces más en su dolorida espalda y a continuación un chorro de agua fresca la empapa. Los dedos de Lenjar vuelven a inspeccionar las heridas con la misma mezcla de firmeza y gentileza, y guarda el cuchillo.

—¿Ya está?

—Cuando vuelva tu hermano, que cueza las hojas de la cola de destrero y te limpie las heridas con la infusión. Va a escocerte, pero ayudará. Luego puedes cubrirlas con la miel y repetir las curas un par de días. Hasta que se cierren.

Aneya asiente y descabalga del abrevadero de un salto, con la falda mojada de arriba abajo, y se recuesta mientras el maestro de caballerizas vuelve a sus quehaceres. A dirigir a los otros dos muchachos que, junto con Elian, forman su cuadrilla, para que continúen colocando pilas de forraje en cada establo, para cuando lleguen los invitados a la fiesta de la dama Auralla.

Más allá de los muros del patio, la ciudad se hace presente por medio de las torres que coronan las casas de cada familia de nobles; como enormes troncos desnudos, de cuyas exiguas ramas cuelgan los pendones con sus escudos de armas. Cada una de ellas representa el poderío de su amo. Y al mismo tiempo, Aneya hace tiempo que lo descubrió, la desconfianza que existe entre los elfos. Siempre temiendo el golpe que los destruya, ya sea de mano de un enemigo conocido o un traidor inesperado. Por eso cada noche los soldados aseguran el grueso portón de la torre y, salvo unos pocos sirvientes escogidos, nadie más que el señor Ardon y los suyos tienen permitido descansar en el interior. Y aún así, todos duermen separados; las habitaciones atrancadas por recios barrotes de metal que solo se retiran a la llegada del alba.

Distraída en esos pensamientos se le pasa el tiempo. Hasta que el efecto del agua fría y la sangría comienzan a rendirse al dolor, que regresa con la misma intensidad. Haciendo que se aperciba del largo rato transcurrido desde que se fuera su hermano. Demasiado tiempo. Así que renquea en dirección a las puertas de la casa y, al asomarse al exterior, le ve llegar desde el otro lado de la calle.

—Vamos, Elian, no te quedes ahí parado. Necesito esas hierbas para hacerme las curas.

Su hermano menea la cabeza, pero continúa avanzando a pasos cortos. Arrastrando casi los pies por el camino de tierra.

—No seas tonto, Elian. No me hace gracia.

Enfadada, atraviesa las puertas para ir hacia él y, al acercarse, descubre lo que no había visto hasta ese momento.

La sangre que le empapa los antebrazos y gotea desde el ramillete de hierbas que sostiene de forma desmañada.

—Por los dioses, Elian. ¿Qué te ha pasado?

Los ojos de él miran hacia adelante, pero está claro que no la ven. Solo después de sacudirle por los hombros reacciona y se vuelve en su dirección.

—¿Aneya?

—Elian, responde. ¿Qué ha pasado?

Su hermano abre la boca para hablar, pero las palabras se niegan a salir.

—Loedran. Han matado a Loedran.

—¿Cómo que lo han matado?

Elian parpadea, baja la mirada hacia las manos y los tallos teñidos de rojo y se le escapan un par de lágrimas.

—Acababa de cortar un pedazo del panal cuando le he visto. —Agita el dorado objeto en el aire y se seca las mejillas con el dorso de la mano, dibujando una línea marrón a lo largo de la cara—. Caminaba dando tumbos con su bastón, así que me he acercado a ayudarle y me ha dicho que se había perdido. Que iba camino de la casa de su amo, pero se había despistado al salir del mercado. Entonces le he dicho que iba a acompañarle hasta allí… me ha dado las gracias… y una flecha le ha atravesado el pecho. Y luego otra. Y otra. Y al ver que se caía le he agarrado, pero no se sostenía en pie. Y no dejaba de salir sangre de las heridas… —Elian se estremece cuando Aneya le abraza, rompiendo a llorar con los brazos caídos—. Los soldados de Nus Niata han llegado y se han llevado el cuerpo. Iban diciendo que se ha marchado del taller sin avisar y que el señor Niata se ha enfurecido muchísimo al ver que había vuelto a escaparse.

Al acabar su relato, la voz se le quiebra y abraza con fuerza a Aneya; de modo que roza las heridas abiertas con sus manos y las hierbas. Pero ella ya es una especialista en dolor. Y ahora siente cómo se le despierta el hambre.

Hambre de justicia.

Relatos relacionados:

La Reina de Marfil

Soberbios

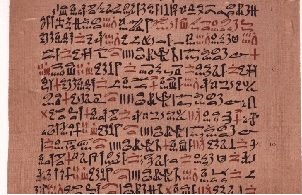

[cabecera: De Unknown scribe – https://www.nlm.nih.gov/hmd/breath/breath_exhibit/MindBodySpirit/IIBa18.html, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1606171]