por Juanma Román

Todas las alarmas de la fortaleza saltan a la vez. Las luces borbotean mientras un ruido ensordecedor resuena por todo el lugar. Eso solo puede significar una cosa: el demonio está dentro.

El primero en toparse con el demonio es Daniel. En cuanto lo ve, desenvaina su espada para acabar con él. Pero no es lo suficientemente rápido. Los restos de su cuerpo, devorado a medias, quedan dispersos por el pasillo principal.

Pero el demonio no se detiene ahí. La siguiente víctima es Theo, el sacerdote. Sufre el ataque mientras se encuentra en el altar, todavía envuelto en sus últimos rezos. Apenas si lo ve venir. Sus oraciones a un dios sordo se transforman en gritos de agonía.

Después de eso, las medidas de seguridad se extreman. Los pocos guerreros que protegen la fortaleza se reúnen en el comedor central. Vuelcan muebles —mesas y aparadores— y los apilan tras la puerta, formando una barricada. Bajo la atenta mirada del capitán Vergius, se arman —espadas y escudos— y se preparan para una defensa heroica. Confían en que su número les protegerá.

—No tengáis miedo —les arenga Vergius—. ¡Venceremos!

El capitán, sin embargo, no sabe que el demonio empezó su cacería hace días.

Debía llevar oculto en esa cueva siglos, puede que milenios, esperando que algún incauto entrase. Cuando se despertó, la criatura rasgó el tejido de la propia realidad. A su alrededor, la locura del abismo brotó y se solidificó. De ese parto blasfemo surgió el terrible engendro infernal.

Pese a todo su poder, el demonio no podía materializarse por sí mismo. Necesitaba un huésped humano. Y no tardó en encontrarlo. El mismo que lo despertó se convirtió en su morada de carne, en su ancla en esta realidad.

Al principio, el demonio se limitó a susurrar en la mente de su huésped palabras blasfemas. Pero esas palabras fueron incrustándose en el alma del desgraciado, transformándolo en otra cosa distinta a la que había sido. Cambió su mente y su cuerpo por completo.

Pero el demonio era astuto. Los cambios en el huésped, aunque profundos e irreversibles, fueron sutiles. Sabía que no podía revelar su presencia hasta que su conexión con la realidad fuese firme. Y para eso necesitaba ganar tiempo y algo más: sacrificios.

La primera noche hizo que su huésped bajase al asentamiento más cercano. Los humanos se pensaban seguros, protegidos por la compañía de guerra que guarnecía la fortaleza. No sabían que se había despertado un poder tan antiguo como primario, un destructor insaciable. Lo iban a averiguar pronto.

El demonio se dio un festín. Él había ido a buscar sangre y almas. Y no perdió un solo instante. Los primeros alaridos hicieron que los humanos saliesen de sus casas a averiguar qué estaba ocurriendo. Cuando vieron la verdadera forma del engendro, cundió el pánico. Los lugareños corrieron en todas direcciones e intentaron dar la voz de alarma. Pero la criatura los había aislado antes de iniciar su orgía de sangre. No pudieron pedir ayuda.

Los gritos de dolor resonaron por el lugar. El demonio acabó con todos y cada uno de los lugareños. Muchos murieron en la misma plaza del pueblo; otros escondidos en sus casas; algunos, incluso, fueron alcanzados mientras intentaban llegar hasta la guarnición. No quedó nadie con vida.

A la mañana siguiente, el sol rojizo iluminó una pirámide de cuerpos que parecía brotar del mismo infierno. Donde antes había existido un asentamiento lleno de vida, solo quedaba un macabro altar que resonaba con la energía del averno.

Ese mismo día, los guerreros de la fortaleza descubrieron la pirámide blasfema. En cuanto la vieron, supieron qué había ocurrido. Había llegado un nuevo enemigo.

—Hay que volver —dijo el capitán Vergius—. Somos muy pocos para enfrentarnos al enemigo en campo abierto. Tenemos que fortificarnos y preparar el combate. Hay una abominación suelta y tenemos que acabar con ella.

Una semana —de planes y preparativos— después, las alarmas saltan. El capitán, reunido con sus hombres en el comedor central, trata de insuflar ánimo.

—¡Manteneos firmes!

Los guerreros encaran sus armas hacia la puerta. La han bloqueado como han podido, pero saben que su mejor defensa son el acero de sus espadas y su disciplina inquebrantable.

El capitán Vergius les arenga:

—Somos la espada y el escudo. No conoceremos la derrota.

La compañía se mantiene firme. Saben qué es lo que se espera de ellos y no es la primera vez que se enfrentan al peligro. Pero las alarmas siguen sonando con intensidad. Y todos saben que eso significa que el demonio está dentro de la fortaleza. En cualquier momento puede llegar al combate.

—Hermano Bregio —dice el capitán—, eres nuestro mejor ballestero. Hoy te vamos a necesitar más que nunca.

—Sí, señor —responde Bregio.

En ese momento, Bregio se coloca a la espalda de la compañía. El capitán le mira y asiente. Sabe cuál es la mejor posición para disparar. Pero la alarma no se calla. Sus sonidos estridentes insisten una y otra vez en lo mismo: el demonio está dentro. Los guerreros ya lo saben y esperan el momento del combate. Mientras tanto, la tensión en la sala sigue creciendo.

—Esa maldita alarma no deja de sonar —dice el capitán—. Con tanto ruido no podemos escuchar nada.

La compañía asiente con sus cabezas. Todos piensan que la alarma ya ha cumplido su función y no sirve para nada. Al fin y al cabo, todos saben que el demonio está dentro de la fortaleza.

Situado a la espalda de los demás, Bregio se permite una sonrisa cansada. Sabe que dentro de poco no podrá sonreír nunca más. Él, a diferencia del resto, sí cree en la utilidad de la alarma. Todos saben que el demonio está dentro. Lo que no saben es que está dentro de él.

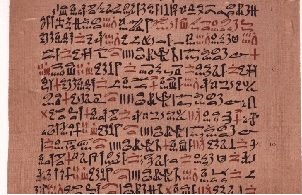

[cabecera: De Unknown scribe – https://www.nlm.nih.gov/hmd/breath/breath_exhibit/MindBodySpirit/IIBa18.html, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1606171]